Il cappello di Rembrandt e altri arcani

Prosegue la ripubblicazione dell’opera di Bernard Malamud da parte di Minimum Fax. La casa editrice ci consegna una nuova traduzione de “Il cappello di Rembrandt”, raccolta di racconti pubblicata nel 1973, accompagnata da una prefazione di Giorgio Fontana

di Giusy Andreano

Otto racconti racchiusi ne Il cappello di Rembrandt per la collana Minimum Fax Classics invitano a scoprire o riscoprire il piacere di leggere Bernard Malamud, una voce importante della letteratura americana del Novecento, autore di opere-monumento come Il commesso, Il migliore e L’uomo di Kiev, romanzo del 1966 che gli fece ottenere il Premio Pulitzer e il National Book Award, il massimo riconoscimento letterario americano, di cui l’autore era stato insignito già nel 1958 per Il barile magico.

Otto racconti racchiusi ne Il cappello di Rembrandt per la collana Minimum Fax Classics invitano a scoprire o riscoprire il piacere di leggere Bernard Malamud, una voce importante della letteratura americana del Novecento, autore di opere-monumento come Il commesso, Il migliore e L’uomo di Kiev, romanzo del 1966 che gli fece ottenere il Premio Pulitzer e il National Book Award, il massimo riconoscimento letterario americano, di cui l’autore era stato insignito già nel 1958 per Il barile magico.

Malamud amava molto scrivere racconti perché in poche pagine la complessità dell’esistenza si dispiega. La sua narrazione si innesta nel solco di quella letteratura ebraico-americana (Malamud nacque a Brooklyn da genitori immigrati russi) che annovera Isaac Singer, Saul Bellow e Philip Roth, ma per Malamud l’ebraismo diventa il paradigma dell’ondivaga esistenza di tutti gli esseri umani, dove le sconfitte e i fallimenti dei protagonisti si scontrano con l’anelito al riscatto; uomini divisi tra tentazione e peccato, dove la redenzione si ottiene attraverso il sacrificio, anche se aleggia una visione dell’esistenza segnata dall’impossibilità di sottrarsi al proprio destino.

Lo scenario nel quale lo scrittore amava dar vita ai suoi personaggi è la tetra città, dove si coltivano solitudini e alienazione, ma dove si possono dischiudere anche momenti di magia: il vuoto esistenziale dei suoi abitanti può essere colmato da un’epifania di amore e di abnegazione.

Nelle pagine di Malamud risuona la quotidianità delle vite di uomini comuni: rabbini male in arnese, lavoratori opachi, figli depressi, traditori e traditi, scrittori con pochi soldi e molte ambizioni frustrate e pittori pieni di desiderio. Tutti che vagano senza fine o che restano bloccati in situazioni senza via d’uscita.

C’è scetticismo sulla possibiltà di comunicazione tra gli uomini chiusi come sono nel loro isolamento egotico (Uomo nel cassetto, A riposo, Il cappello di Rembrandt).

Spesso nei racconti si fronteggiano due persone e l’azione prende inizio da un semplice scambio di battute, un duello uno contro uno, e finisce con scelte profonde e radicali, come fa Feliks Levitanskij, tassista e traduttore nella Mosca anni Sessanta in piena “guerra fredda” de l’Uomo nel cassetto. Qui l’incomprensione linguistica tra lui e il passeggero americano che carica sulla sua Volga, Howard Harvitz, sospettoso del russo scritto e parlato tanto quanto i russi che incontra lo sono dell’inglese, incarna un’incomunicabilità esistenziale, di Io ben sigillati in sé stessi.

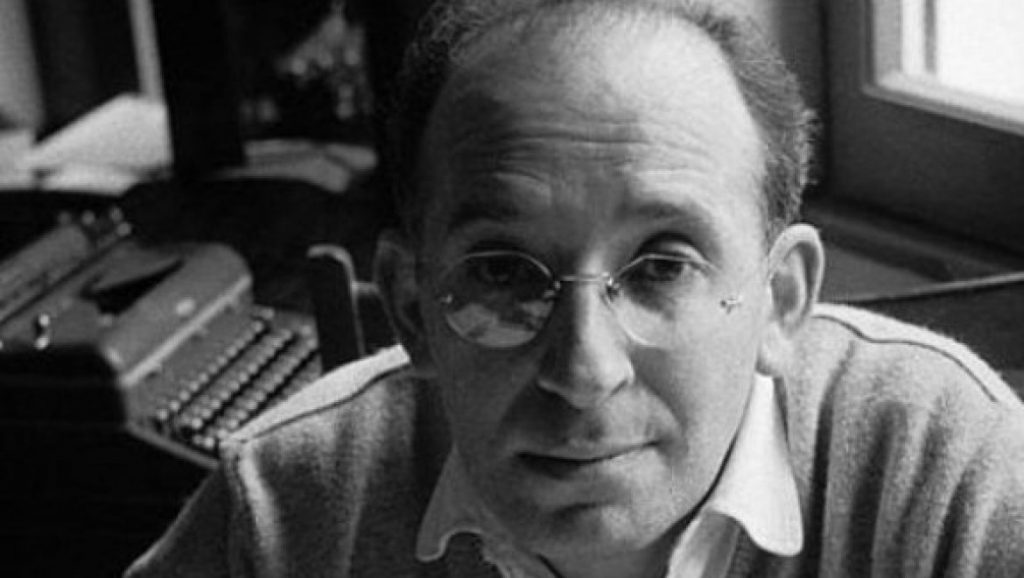

Bernard Malamud

La solitudine si manifesta anche in famiglia (Mio figlio l’assassino, La lettera, La corona d’argento) con una carrellata di drammi familiari, come nella Corona d’argento dove il disturbante mercanteggiare di Albert Gans col rabbino guaritore Jonas Lifschitz per la miracolosa corona d’argento, che potrebbe salvare suo padre morente, porta Albert alla scioccante consapevolezza dei suoi veri sentimenti nei confronti del genitore.

Del resto, tutta la vicenda nasce dall’incapacità stessa di Albert di credere al mistero vendutogli del rabbino, logica verso fede, paura del raggiro contro fiducia nel mistero ineffabile. La contrapposizione padri e figli, separati da un abisso, in conflitto, si ritrova anche in Mio figlio l’assassino. Sullo sfondo della guerra del Vietnam si srotola il filo spinato dell’incomprensione e del non detto tra un padre preoccupato per questo suo figlio afflitto e inconsolabile, ma paradossalmente è proprio il dolore a fare da ponte tra i due, permettendo di stabilire un legame.

Ogni racconto è un campo di battaglia, dove i personaggi di Malamud combattono per essere liberi dalle proprie prigioni, spesso invisibili, metaforiche. Che si tratti della impossibilità di entrare in contatto con gli altri oppure del disegno ineluttabile del fato, la fuga è sempre rovinosa e impossibile, al massimo sognata, anche se a volte l’evasione riesce, come nel caso de Cavallo parlante che pone una questione ontologica che ha un eco lontano con il taoista Sogno di Zuanghzi. C’è un cavallo che parla, o forse è un uomo imprigionato in un cavallo, insomma Abramowitz, questo è il suo nome, prova a mercanteggiare col suo padrone-Dio Goldberg per accedere a una transizione verso un’identità più affine al suo sentire, il diventare centauro, ma in questa lotta per la liberazione è solo, e soltanto con molta fatica e travaglio il ronzino riuscirà a partorire il suo nuovo sé.

«[…] Chi dice che la vita sia facile? Da quando in qua? Non lo è stata per me e non lo sarà per te. È la vita, è così che vanno le cose […] Ma se uno non vuole vivere, cos’è che può fare quando è morto. Nulla. Il nulla è nulla, è meglio vivere».

Il cappello di Rembrandt

di Bernard Malamud

Traduzione: Donata Migone, Giovanni Garbellini

Prefazione: Giorgio Fontana

Pagine 211, Minimum Fax

5 risposte